「6年生を送る会」の3年生。「6年生に挑戦」する出し物です。例年の通りですが、今年は制約がありませんので、かなり自由に構想できます。何度か全体で相談してきたのですが、3本勝負の準備をしています。長縄は練習していますが、連続して入れないと、6年生には勝てません。ネタバレになるので、まだ書けませんが、「3年生が勝てるかもしれない」種目があります。教室では、担当児童が練習をしていました。さあ、6年生には勝てないこともないと思いますよ。盛り上げてください。

カテゴリー: 3年生

長縄を跳ぶ(3年)【1.28】

3年A組の体育。短縄と長縄です。長縄は、学校全体で取り組んでおり、学校の教育活動としても大事にしている活動です。体育委員会を中心に「第2回長縄大会」が予定されています。3年B組は、レベルアップしつつあります。その都度、浜岡先生が回数を伝えると、盛り上げります。さあ、ここから、どこまでいけるでしょうか。

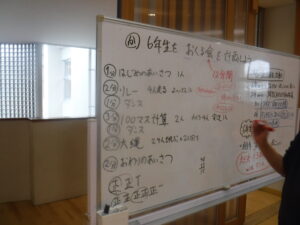

どうする6年生を送る会(3年)【1.28】

3年生は、いつもの場所で、浜岡先生の進行で学年で話し合っています。「これどう?」と言いながら、だんだんと合意されていきます。しかし、3年生は、長時間の話し合いも視線を下げずに、話し合えます。6年生を送る会の21日前です。そろそろ、活動に入っていくことでしょう。

コリントゲーム(3年)【1.26】

3年生のB組の図画工作科。「コリントゲーム」が、いよいよ終盤になってきました。ところで、コリントゲームとは、傾斜した盤面に釘を打ち、穴をあけて点数をつけ、ビー玉(球)を棒で突いて転がし、入った点数の合計を競う「玉転がし」です。パチンコやスマートボールの原型とも言われます。本来、知育玩具ですので、これをちゃんと転がる、点数が入るようにするには、ここからが試行錯誤するところです。

とび箱運動発表(3年)【1.23】

3年B組は、取り組んできた「とび箱運動」の最終回として、発表会でした。自分で申告した段と跳び方を披露します。大島先生の3段、4段~8段の飛び越し、開脚跳び、閉脚跳び、台上前転まであります。3,4段を跳べなかった子が、練習して跳べるようになった。これが、本当にうれしいですね。しかし、今回の感動は、「かたづけ」でした。大島先生が保健室に付き添っている間に手伝いました。みんなが自分で仕事を探して動く。困っていたら、すぐに手伝いにいく。「気をつけて」「ありがとう」「手伝って」等、声をかけあいます。かなり重い跳び箱、ロイター板も自分たちで、片づけます。体育の研究指定校で、本当によかったと感じました。とび箱より、かた付けの方が運動量が多いかもしれません。

6年生を送る会にむけて(3年)【1.20】

6年生を送る会に向けて、3年生の「学年会議」を行いました。今回の6年生を送る会は、各学年の自由度が高くなっています。「プレゼントわたし」で終わらないように、「出し物」となっています。3年生は、「6年生との対決」は残しながら、自分たちが活躍できるアイディアを子供たちから聞いて、形にしていきました。浜岡先生、内容を「知」・「徳」・「体」に位置付けられていました。こういう設定しだいで、盛り上がるものです。さあ、3年生、楽しみにしています。

はじめての(3年)【1.16】

3年A組の図画工作。コリントゲームを製作しています。いよいよ、「はじめてのノコギリ」です。小さな木の棒ですが、これをノコギリで2つに切るという作業が含まれた図工です。なかなか足で棒を押さえられないですし、ノコギリの歯を動かしにくいようです。まあ、しかし、はじめてです。10分もすれば、みんな切れるようになってきました。

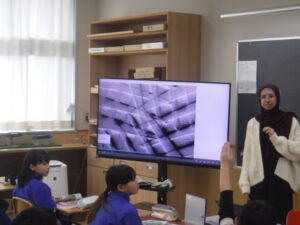

What’s this?(3年)【1.16】

3年生の外国語活動です。「What’s this?」「It’s ○○」の答え方を学んでいます。モニターに映される拡大画像から、それが何かを答えます。「What’s this?」とナディア先生が質問します。ところで、この画像の「黒い写真が何かわかりますか?」難問でした。えいじん君が、「It’s 消しゴム」と答えました。みんなは、自分の消しゴムを見つめています。見えませんけどね。そして、「It’s eraser.」と廣田先生が解説されます。「ざらざらだから、鉛筆で書いたものを消せるのです」消しゴムのアップに、みんな驚きました。

とび箱運動(3年)【1.16】

3年生の体育は、「とび箱運動」です。昨年は、「マット・とび箱あそび」でたっぷり取り組みました。「開脚とび」等の決まった跳び方には、2年生までは取り組んでいませんが、たっぷりと「とび箱遊び」をしてきたので、怖がらずに取り組んでいます。もう台上前転をやっている子もいますね。一番、感心したのは、「かたづけ」の手際のよさです。2年生から自分たちで短時間で、準備、かたづけをしていたので、慣れています。とても感心しました。

係活動を始める(3年)【1.14】

3年生A組の学級活動。「係」のポスターを作っています。内容を相談し、ロイロノートに、どんどん書き込んでいきます。係の写真も自分たちで撮影して、「笑顔が足りない」と再度、撮影。新しいタブレットにも慣れ、短時間で完成させていきます。お見事。