どの学級もテストをしている姿が多くなりました。学期末ですね。その間にも4年A組の写真も担任の先生が撮っています。今週の学級だよりに載る予定です。明るくて、とてもいいですね。テストは真剣に(当然ですが)取り組んでいます。暑いけど、元気にいきましょう。

カテゴリー: 4年生

夏になると(4年)【7.10】

4年生の理科「夏になると」。夏の変化を捉えていきます。ヘチマの成長もですが、「気温」を測っています。〇直射日光の当たらないところ〇風通しのよいところ〇高さ1.2m~1.5mのところで。この3つの条件を確認しながら、棒温度計で「気温」を確認しています。日陰で涼しそうなピロティでも30℃以上あるんです。やはり、数値で見ることは大事ですね。

校歌ゆうぎ(4年)【7.8】

4年B組が、「校歌ゆうぎ」を始めました。公民館祭りの動画を見ながら、思い出しながら踊ってみました。みんな、ほぼ完璧に覚えていました。

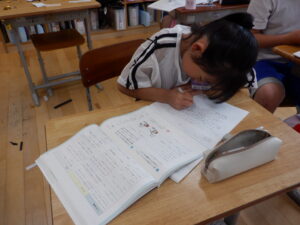

つなぎ言葉(4年)【7.1】

4年A組、国語科「つなぎ言葉」の学習の様子。おだやかに、しかし真剣な様子が伝わりますね。かなり夢中になって考えていたようで、チャイムがなっても「もう終わりから?」「もっと考えたかった」という声がありました。

How many SUSHI ?(4年)【7.1】

ジェイク先生の「外国語活動」の時間。How many の表現です。「寿司は、いくつありますか?」4択クイズです。しかし、数字の英単語がなかなか読めないのです。単語を覚えなければならないわけではありません。なんとなくわかるようになればいいのです。今は、とにかく楽しく。しかし、興奮して言葉が悪くなります。大越先生、「気持ちはわかりますが、その言い方でいいですか?」これが絶妙です。子供たちの言葉が少し乱暴になり始める前に、指導されています。みんな、すぐに気付いて気を付けていきます。しっかりジェイク先生の授業を横から担任の先生がサポートしています。

ちいちゃんのかげおくり(4年)【6.26】

4年生の国語科。1学期の中心教材「ちいちゃんのかげおくり」の授業です。B組の様子です。「お母さんが、ちいちゃんに、ひとつだけと言ったのはどうしてか?」という学習課題です。前の発言者につなげて、話していました。つなげて話すと、なるほど、深まるのです。大越先生も、「どこから、そう思いましたか?」と叙述文を確認されます。国語科は、ついつい想像力が働くのですが、しっかりと叙述文にも戻るところが大事だと感じました。4年B組も話し合いができてきています。

ふりかえり(4年)【6.24】

4年A組の学級会。「学級集会をふりかえろう」という議題です。黒板には、「よかったこと」と「改善点」が板書されていきます。学級の集会をきとんと「ふりかえる」ことに関心しました。やっただけは、楽しいのですが、あまり学習効果はないのです。まあ、しっかり意見も言いますね。4年生らしくなってきました。

おいしい水はどれ?(4年)【6.23】

4年生の総合「わたしたちの町~入善の水~」でした。社会科の「水の学習」と連動させています。今日は、「きき水」です。「学校の水道水」「魚津の水道水」「高瀬の湧水」の3種類の水を飲み比べました。なんと、「高瀬の湧水」の水が美味しいという声が多かったそうです。「おいしい水」ってどんな感じなんでしょう。水温によっても「美味しいという感じ方」は変わってきますね。「東京から転入してきた児童」は、「お母さんが、東京に水はまずかった」という声もありました。都会も浄水場が進化して、ずいぶん水もおいしくなったと聞いています。さあ、水を追究していきましょう。

吉田科学館(4年)【6.20】

4年生は理科の校外学習に行ってきました。黒部市吉田科学館でプラネタリウムを観ました。これは、普段公開のものではなく、学校用の学習投影です。夏の星について学びました。その後、「おもしろ科学実験」教室に参加し、館内にある実際に触れる道具を使って、「科学」を楽しみました。計画いただいた入善町教育センターに感謝申し上げます。

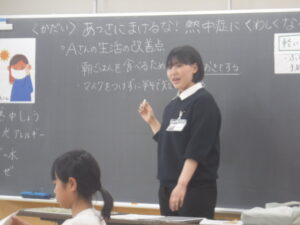

米原先生授業研究(4A)【6.18】

今週まで教育実習中の米原(入善小出身)先生。昨日、そして今日と4年生での学級活動(保健)の研究授業を行いました。武蔵野大学から担当教官の橋本先生も参観に来られました。この橋本先生も「入善小」出身という奇跡的なお二人の関係にも驚きです。さて、米原先生は「熱中症についての授業」を笹川先生とのTTで授業されました。タイムリーですし、熱中症対策への子供たちへの意識も高まった授業でした。まず、真剣に準備した授業は、子供たちに「つたわる」という学校教育の原点を感じさせていただきました。4年A組のみんなも、積極的で、よく考えていました。

さわやかあいさつ運動2日目【6.18】

入善町さわやかあいさつ運動の2日目でした。今日は米原PTA会長さんも参加してくださいました。担当の学年は、3年生と4年生です。マナーもよく、大きな声を出しすぎないようにして、気持ちのよい挨拶を意識して取り組みました。民生委員・児童委員の皆様にも昨日に続いてご参加いただきました。ありがとうございます。20日(金)まで、実施いたします。

紙パックでパックパク(4年)【6月16日】

4年生も図画工作が楽しそう。でつくる「紙パックでパックパク」です。牛乳パックなどの紙パックを材料にして、口がパクパクと動く人形を作る工作です。もはや、顔も出来ている子もいるくらい、短時間で動くおもちゃができるようです。観られたのはB組の授業でしたが、A組も今日から製作に入っています。

ハンディ-ファンを(4年)

大越先生の理科。4年A組で、「でんき」の学習を進めてきました。最後は、モーターが廻る仕組みを活かして、ハンディーファン(扇風機)を作りました。設計図を見て、ものを作るというのは、実はあまり経験がないのです。この理科の「でんき」の学習で、車を作ったりして、プラモデル製作のような経験をしています。ということで、みんな廻ったようですね。

遠足でした(3・4年)【6月6日】

遠足でした。3,4年生は、「四季防災館」「中央植物園」に言ってきました。

◇四季防災館

◇富山県中央植物園

〇うれしいお弁当のシーンから

〇では、まいりましょう

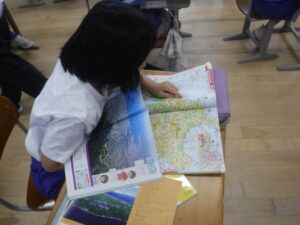

地図をよむ(3年)【6月5日】

3年A組の社会科。ちいきの学習で方位を学んで、地図を見始めました。まだまだ難しい内容です。しかし、教科書の写真と地図帳を見比べて、実際の島が地図にどのように記されているか、みんな必死に読み取っています。この真剣なパワーが、3年A組のすごいところなんです。なかなか掴めない「地図」ですが、諦めずに読み続けます。