2年生の生活科「もっとなかよし まちたんけん」です。町内の子供たちが「行きたい!」「知りたい!」といった施設やお店等に出かけています。今日は、「にゅうぜんまちとしょかん」に行ってきました。ご家族と一緒に利用している子も多いのですが、「学習」として行くと、違ったものが見えてくるのです。図書館のひみつでもある「書庫」も見学させていただいたようです。入善町教育委員会、入善図書館の皆様、ありがとうございました。

さわやかあいさつ運動【10.21】

入善町さわやかあいさつ運動が、始まりました。春に続いて、秋の運動は、今日より4日間です。地域の方が、早朝より学校に集まっていただき、今日は本校の1、6年生が担当の日でした。10月は、毎年、子供たちのコミュニケーションも下がってくる頃です。この挨拶運動を機に、コミュニケーション力もアップさせていきたいものです。

入善町社会福祉協議会会長表彰【10.20】

10月18日(土)に開催されました「ハートフル・フェスティバル2025」において、入善町社会福祉協議会会長表彰がありました。善行児童生徒表彰として、各小中学校から1名の方が受賞されました。

入善小学校からは、6年生 藤田 莉世 さん が受賞されました。日頃の温かい言動が、評価されました。誠におめでとうございます。

こちらはクラッシュボール(5年)【10.20】

5年A組の体育科「クラッシュボール」。4時間目だそうです。たしかに、グループごとの作戦が個性をおびてきました。ワンチャンスで「クラッシュ」させる「かけひき」が魅力的な種目です。知らず知らずのうちに投力もついていきます。

アルファベット(4年)【10.20】

3年生の外国顔活動は、いつもにぎやかです。まずはアルファベットに親しむことがねらいですので、カードでたっぷり遊んでいます。

ハンドベースボール(6年)【10.20】

6年生の体育科。つぎつぎに種目が変わります。ハンドベースボールに取り組んでいます。、ベースボール型スポーツで、どんどん変わっていく予定です。職員室に、テニスラケットが届いていたので、次はラケットを使うようです。

ふしぎなたまご(1年)【10/20】

1年生の図画工作科「ふしぎなたまご」製作中。森田先生の指導は2つ。「好きないろを3つ決めて、たす」「うすーくぬる」でした。ちゃんと、そのとおりにしていくと、おもしろい卵になっていくのです。図画は、自由に描く楽しさはもちろんありますが、「先生の指導力」が明らかに反映されます。

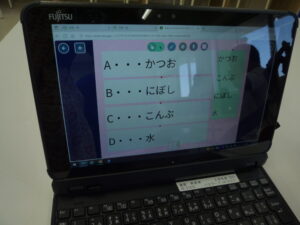

だしの飲み比べ(5年)【10.17】

5年生の家庭科です。「だし」の飲み比べをしました。「かつお、にぼし、こんぶ、水」を飲む比べて、当ててみました。日頃は、「ほんだし」のような「だし」が多いと思うのですが、日本の料理の奥深さの一端を感じられたようです。

5年生の体育【10.16】

5年生の体育科。昨年度に開発した教材「クラッシュボール」に取り組んでいます。それに合わせて、フォークダンスにも取り組んでいます。男女別だと恥ずかしさはなく、とても盛り上がっています。

クマ目撃情報についての対応【10.16】

【クマのものと思われる足跡の目撃情報について】

・入善町より、10月15・16日の2日間

椚山地内において、クマのものと思われる足跡の目撃情報が2件ありました。

そこで、児童の安全確保のため、以下の対応を行います。

【保護者送迎の推奨】

〇車での送迎を行う場合は、体育館裏に駐車され、正面玄関までお迎えにお越しください。

〇正面玄関前は児童の安全確保のため、車両の駐車はご遠慮ください。

【屋外活動の中止】

〇今週は、体育の授業や休み時間等、屋外での活動を全て中止します。

〇校舎1階の施錠を確認。

【児童への安全指導】

近隣市町村でもクマやシカ、サル等の目撃情報が出されています。

〇動物等を見かけたときは近づかない。

〇なるべく同じ方向の児童で登下校する。

〇朝夕夜間の外出を控える。

ご家庭においても、注意喚起をよろしくお願いいたします。