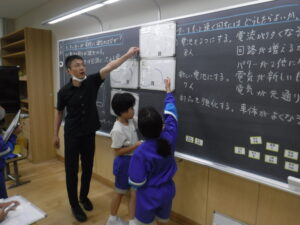

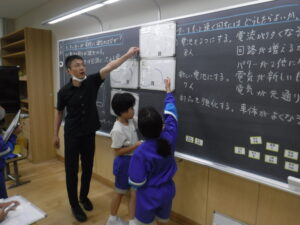

4年B組の理科の授業。太田先生が、職員室で作っておられたセットが登場しました。乾電池とモーターにスイッチを導線でつなぎます。ホワイトボードの上でコードを書くのですが、けっこうスイッチをつなげない子が多いようです。そうですよね。3年生までの「明かりをつけよう」では、豆電球と乾電池だけをつないできました。スイッチが入るだけで、回路を悩み始めました。太田先生の予想通りですね。

💙じりつする子供の育成 ○自ら学ぶ子 ○大切にする子 ○やりぬく子 ◆富山県小学校教育研究会 体育科研究推進校

4年B組の理科の授業。太田先生が、職員室で作っておられたセットが登場しました。乾電池とモーターにスイッチを導線でつなぎます。ホワイトボードの上でコードを書くのですが、けっこうスイッチをつなげない子が多いようです。そうですよね。3年生までの「明かりをつけよう」では、豆電球と乾電池だけをつないできました。スイッチが入るだけで、回路を悩み始めました。太田先生の予想通りですね。

1年生は、「がっこうたんけん」から「学校のまわり」へ学びが広がっています。学校から近くて、しかもたくさん遊べる「花月こうえん」へ出かけていきました。暑い日でしたが、日陰も多く、たくさん遊んで、いろいろ見つけて、さきほど帰ってきました。この後、どんな感想が聞かれるのかな。

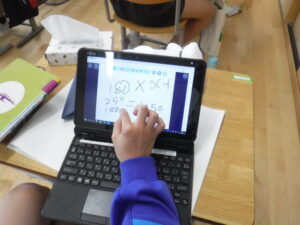

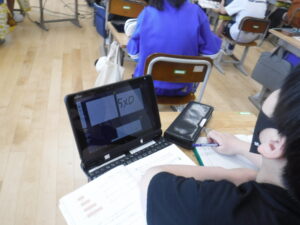

本校の多くの授業でタブレットが日常的に使われています。6年生A組の算数の授業でもロイロノートを使いながら、画面で計算している子もいますし、ノートと両方を巧みに使っています。

B組では、「ファボーレとイオンどっち?」の話し合いをしながら、タブレットでマップでイオンの位置を調べながら話し合いに参加しています。全体での学習を進めながら、必要に応じて検索やメモをしています。学習用具としての使い方ができてきていますね。

2年生の生活科。まずはB組の浜岡先生が、タブレット(ロイロノート・スクール)での観察記録を始めました。2年生もドキドキですが、教室の横にトマトがあるという最適な学習環境を生かしています。自分の記録や写真がストックされ、いつでも学びを振り返られるようになります。

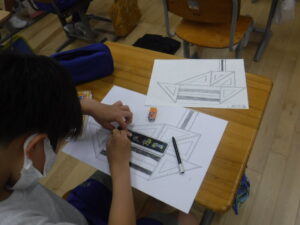

5年生A組の図画工作。ふしぎな絵だなと思ったのですが、単元が「かたちを集める」。一つの物をいくつも描いて、別のデザインを生み出すということです。三角定規をいくつも描き、別の物を生み出しています。村井先生が机を廻って、「おもしろいねー」と声をかけていきます。確かに面白いものが生まれています。

「次は音楽です」と職員室に、教務主任の水島先生を迎えにきます。ついていくと、なるほど迎えに来る気持ちがわかりました。「楽しいし、ほめられるし、できるようになる」のです。そして、また次の時間が楽しみになるのです。

入善町ではすべての教室に、大型のモニターが全教室に設置されています。画像は、4-Aの算数の授業の様子。廊下から見ても、大きなモニターと黒板に書いてあると、学習内容が何をしているのかがよくわかります。大きく映すこと大切ですね。

1,2年生は課題ができたら、先生の前に並ぶことがあります。これが楽しみでもありますね。画像は、2-Aと1ーBの様子です。

1年生の音楽です。ゲーム調で元気に歌ったり、じゃんけんがあったりと動きがありますね。でも、途中で「きれいな声で」歌ってみます。しっとりとした音楽に誘っていきます。先生、うまいですね。

大きなモニターに、どーんと「モンシロチョウの幼虫」が映っています。それを上田先生が拡大すると、「ウォー」と声が挙がります。前と姿が変わったそうです。実物を拡大して見ることの効果を実感しました。モンシロチョウの幼虫が畑でも見られるようになりました。いよいよ観察が始まりますね。完全変態の劇的な変化が楽しみです。

暑くなるようです。少しでも涼しいうちにと、1時間目から、4~6年生一緒に町小学校体育大会の全体指導、そしてハードル走の練習がありました。他の学年のハードルの様子を知ることで、とても刺激になりますね。ハードルの高さが低くて、3台しかない4年生の方が速いこともあります。最後のハードルを跳んでからゴールまで全力で走ると、タイムも縮まるようです。いよいよ大会は、来週になりました。

国語科の「聞いて 考えを深める」の学習の続きでした。いろいろと思いついた課題について、いくつか全体で話し合い、考えを深めます。「はま寿司とスシローは、どっち?」という話し合いがなされていました。課題は何でもいいのです。どんな課題でも、ある程度、話し合いを深めていけるという学習です。このテーマの意見は、さすがに、ここには書けません。

各学年の国語科では、説明的文章の学習が始まっています。5年B組では、「要旨」とあり、4年A組では、「対比」「作者のいいたい一文」といったキーワードが黒板にありました。文章を理解する「読解力」はすべての学習の基礎となります。しっかり伸ばしていきたい力です。各先生たち、やはり「説明文」の学習を大事に準備していて、何よりも子供たちが一生懸命に取り組んでいる姿がうれしいですね。ご家庭でも「説明文。どう?」と話題にしてみてください。

5年生の様子