今日は、1時間目から「プール」に行く学年が多いようです。3年生はA組は音楽。B組は、図工科でです。B組は、シンプルに粘土で図工のようです。色が白っぽくなっていますが、あぶらねんどだそうです。「どうですか?」と聞くと、久しぶりに無心で触る「ねんど」は、やはり楽しいようです。

💛じりつする子供の育成 自ら学ぶ子 大切にする子 やりぬく子💛 小教研体育科研究推進校

今日は、1時間目から「プール」に行く学年が多いようです。3年生はA組は音楽。B組は、図工科でです。B組は、シンプルに粘土で図工のようです。色が白っぽくなっていますが、あぶらねんどだそうです。「どうですか?」と聞くと、久しぶりに無心で触る「ねんど」は、やはり楽しいようです。

1学期も、残すところ「7日」となりました。「たてわりグループでの掃除」に+「窓ふき」+「くもの巣とり」となっています。いよいよ学期末になってきました。

今日から入善町の移住体験「ステイ体験」で、1年生に「鈴木さん」が体験入学に来られました。香港からの帰国で、23日までの予定です。

1年生の前で紹介した後、お昼の給食でも紹介されました。最初は緊張気味でしたが、帰りの頃には笑顔が見られていました。

1年生はプールでの「水あそび」の後、グラウンドで生活科の「水遊び」をしました。濡れてもいいように水着のままで行いました。安心して、「水てっぽう」や「いろみず遊び」を楽しみました。水着で遊ぶというのは、いいアイディアですね。

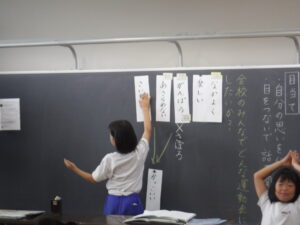

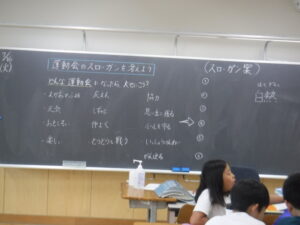

同じく「運動会のテーマ」を3年A組で話し合っていました。「全校のみんなでどんな運動会にしたいか」という学級会の題について、「がんばる」「あきらめない」といった「大切にしたい言葉」をみんなで出し合っていました。言葉への願いを丁寧に説明し、共有していました。ここは時間をかけたいところですね。

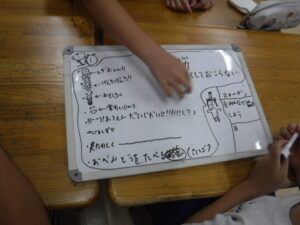

運動会のスローガンを話し合う教室が見られます。4年生B組では、グループで時間をかけて話し合っています。まず、グループで練り上げてからの全体での話し合いです。

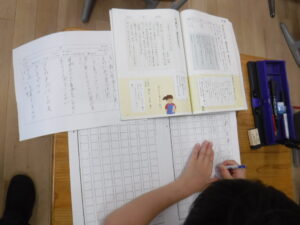

2年生A組。真剣な様子で原稿用紙に向かっています。これまでの自分のメモやタブレットの画像を見ながら、そして教科書の「例文」を確認する姿も。もう、これでの「文章」を書く段階なんですね。新庁舎を見学したこと、家の裏で蛍を見たこと。そんな見つけたことをゆっくりと文章にしています。大事な時間です。

令和6年度の第1回の学校評議員会を開催しました。

学校の施設、授業の様子を参観していただきました。

学校の運営方針について説明し、各委員からご質問やご意見をいただきました。

今年度の学校評議員は5名の方です。

〇米澤 区長会長

〇吉崎 公民館長

〇五十里 入善高等学校校長

〇澤井 にゅうぜん保育所所長

〇上野 入善小学校PTA副会長

1年間、どうぞよろしくお願いします。

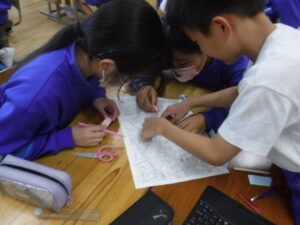

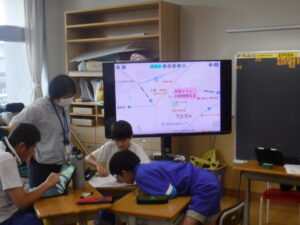

22日に小中合同防災学習が入善中学校で行われます。そのための事前学習を中学校から指示があり、6年生の両クラスで取り組みました。地図を見て。「災害時に役立つ」「支援が必要、危険な場所」に付箋を付けるという作業です。届いたのが古い地図なので、現在の場所との違いもあって、なかなか頭を悩ませながらも取り組みました。せっかく中学生が企画した機会なので、効果的な学習会になればいいですね。

2年B組では、ゲンドラーさんとのお別れ会をしました。ゲンドラーさんは、カリフォルニアから帰国しておられ、本校では5日間の「体験入学」でした。この日の5時間目に、「フルーツバスケット」等のアクティビティをして楽しみました。ゲンドラーさん姉弟は、日本語はほとんど読めないし、あまり話せないのに、とても真面目に学習に取り組みました。そのことが驚きです。また、来年、来てくださいね。

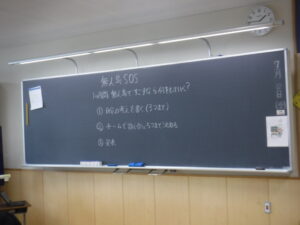

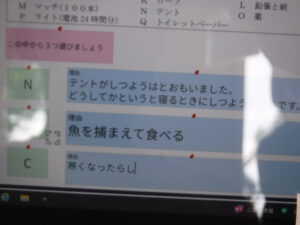

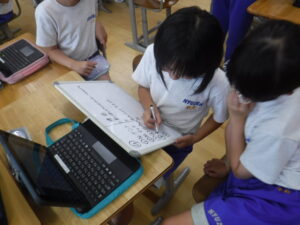

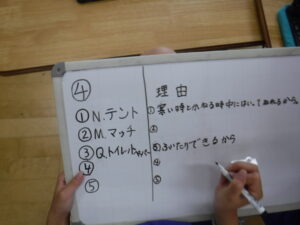

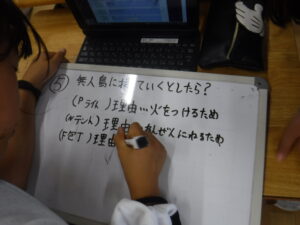

4年A組の活動は、構成的グループエンカウンターのアクティビティの一つ「無人島SOS]でした。「1か月間 無人島で過ごすなら何をもっていく?」という課題です。

【品物リスト】 A なべ B はし C 毛布 D かさ E 望遠鏡 F 包丁 G 釣り道具 H のこぎり I 裁縫道具 J 時計 K ロープ L 鉛筆と紙 M マッチ(100本) N テント O 薬 P ライト(電池24時間分)Q トイレットペーパー

上記の中から3つ選び、チームで話し合い5つを決めました。そしてグループ発表。「トイレットペーパー」「時計」という回答もありました。違った意見を折り合いをつけながら、チームの考えを決定していくプロセスを経験していく学習です。子供たちの表情を見ていると、学級の人間関係づくりとしてもとても有効なようです。