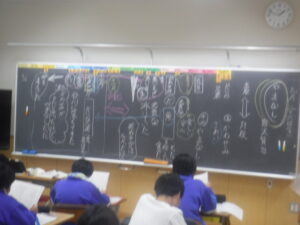

国語科です。5年生も中心教材の一つ「たずねびと」の学習に入りました。本村先生が書かれた黒板の学習課題は、「戦争について知ろう」です。3年生の「ちいちゃんのかげおくり」、4年生の「ひとつの花」、そして5年生は、この「たずねびと」です。歴史の学習をまだしていない5年生ですので、物語のあらすじを押さえながら、「広島」のことも本村先生から説明を受けていました。5年生はテーマを真剣に受け取り、授業に取り組んでいました。

今日の給食【9月26日】

今日も美味しくいただきました。

やまなし(6年)【9月26日】

小学校最難関教材「やまなし」の授業。A組は、4時間目。今日は、5月と12月の場面の「対比」を通して、「色」や「象徴」から「やまなしのテーマ」に少しずつ迫ります。5月は、「生きているカワセミが生きている魚を殺した」12月(原本は11月)は、「死んだ(命を全うした)やまなしが、生きているカニをよろこばせた」とし、比較(対比)します。カワセミのくちばしは、とがって黒く、やまなしは、丸く、金色です。魚は、まだまだ生きるはずだったのに、突然、命を奪われます。A組は、「宮沢賢治の人生」を知りません。B組は、先に「賢治の人生」を知ってから、「やまなし」を読んでいきます。この授業設計の違いが、どんな読みの違いに表れるのか楽しみです。

入善町のスター発見(3年)【9月26日】

3年生の総合「入善町のスター発見」の授業でした。スターとは、「人・モノ・こと」と子供たちと定義しています。なかなかインターネットでは探すことは難しいと思いますが、家の人に聴いたり、パンフレットを読んだり、自分がかかわっているお店を見つめ直してみたり、どういった行動から活動的な学習になることを期待しています。

入善図書館に(2年)【9月26日】

3年生生活科「まちたんけん」。長く話し合っていましたが、いよいよ「たんけん1日目」です。今日は、入善図書館に行ってきました。読み聞かせをしていただき、普段は見ることができない「書庫」も見学させていただきました。入善町の知の文化の拠点が、どういうふうに運営されているか、2年生なりに感じたようです。これくらいの年齢、まずは実際に行ってみる、見てみる、触ってみるですよね。「まちたんけん」は、どんどん続きます。入善図書館の皆様、ありがとうございました。

図工の季節(4年)【9月26日】

各学年、楽しい図工が始まっています。絵や立体工作、アート的な作品も多いようです。4年生、雑巾を粘土で固めた上に着色を始めたり、下にしく段ボールをデザインしています。最終的にどんな作品になるのかは少し見えてきました。たぶん、最後まで紙粘土で立体物が追加され、変化し続けるようですね。色がつくと、俄然、活気づいてきました。

鉄棒の季節(5年)【9月26日】

グラウンドでの体育。鉄棒に取り組む姿は、5年生。運動会練習も終わり、日常の体育が始まっています。これから1か月半ほど、いい季節が続きます。今年度は、「R5年度42歳同窓生」から寄贈いただいた「屋内鉄棒」ゾーンもあり、子供たちの「器械運動」を支える環境もこれまでより充実しています。休みの日にも、「逆上がり」の練習に取り組む姿も見られます。

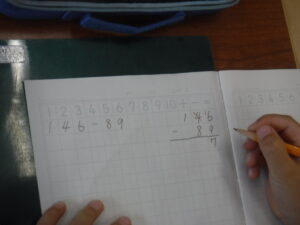

146-89(2年)【9月26日】

2年A組の黒板に書かれたのは、「146-89」のひっさんの問題。2年生も難しくなってきたなと思います。先生が丁寧に一つ一つ確認しながら、計算方法を理解していきます。このスピードが、とてもよくて、子供たちの顔はとても集中しています。計算の仕方を考えるところは終えたので、ここはその方法をしっかりと確かめるところです。どの学年もレベルアップした学習になってきていますが、「しっかり聞ける」ことは、やはり大きな力ですね。みんな、ノートもしっかり色分けて、書いています。

いま、なんじ?(1年)【9月26日】

算数が少し変わってきました。1年生は、「じこく」の学習です。今までの、たし算、ひき算を少し違った感じがしています。算数セットの「とけい」を手にしながら、「校長先生、これ何時?」「9時5分」「うーん?」1の数字なのに、なぜ5分なのか不思議そうです。デジタル時代といえど、この針をまわして実際に確認できる「とけい」の力はとても大きいのです。時計を読めるようになると、生活が変わってきますね。

授賞式【9月26日】

朝の「じりつの時間」に授賞式を行いました。3名の代表に受賞伝達を行いました。今度は、秋の作品(図画、工作)の授賞の機会が楽しみです。式が終わると、いつも素早く片付けてくれる6年生の姿があります。