5年生を対象に「認知症サポーター養成講座」が行われました。これは、入善町保健福祉課の主催の講座で、3名の方が講師として来校されました。「認知症」について知り、「認知症の方」に対してどのように接すれば、お互いに上手に生活していけるのかを考えることをねらいとしています。認知症の症状や原因、そして高齢化社会の現状の説明を聞いた後、あるケースについて「劇(本村先生が登場しています」を観て、「どのように接すれば良いか」を考えました。その後も、「施設」のことを質問したり、杖の使い具合を試したりもしていました。「共助」を考えるとてもいい講座でした。入善町社会福祉課に感謝申し上げます。

カテゴリー: 5年生

川のようすを(5年)【10月11日】

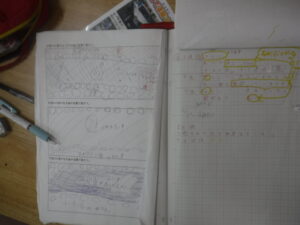

昨日、校外学習で「黒部川」の上、中、下流を見学してきた5年生。今日は、さっそくその観察結果をまとめていました。ノートを見ていると、結構、よく観察し、記録上手な子もいて、感心しました。見学、体験をできるだけ早く、ふりかえり、共有することが効果的です。

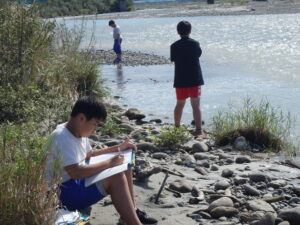

理科現地学習(5年)【10月10日】

5年生は、理科「流れる川のはたらき」の現地での学習に「黒部川」へ行ってきました。音沢を上流地点とし、中流、そして河口近くの下流を観察し比較してきました。中流、下流では実際に川に降りて、流れを見たり、木の棒を投げ、その流れ方を確認しました。周辺の生き物や石、砂の様子も実際に触り、歩き、よく見て観察してきました。サワガニも捕まえてようです。近くにありますが、なかなか降りてみることのない「黒部川」。きっと、よい体験学習になったはずですね。

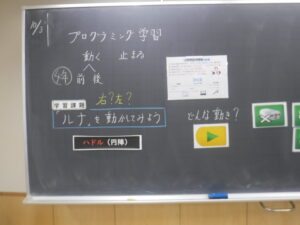

ルナを動かせ(5年)【10月3日】

5年生の「プログラミング学習」が始まりました。入善町のプログラミングキット「レゴ wedo2.0」を使用します。4年生でも実施しているので、5年生はすっかり慣れています。久しぶりですので、「まずは動かす」ことをしていました。「ルナ」を組み立て、「ルナ」の特性を知ります。ワンモーターですので、どこにでも行けるわけではないようです。6年生になると、「レゴ SPIKE」を使用するので、最後の「ルナ」でのプログラミングです。

鉄棒運動(5年)【9月30日】

すっかり過ごしやすい日になってきました。体育では、この期間に「鉄棒」に取り組む学年があります。5年生の鉄棒の学習です。練習した後に、今のところの「動画」を撮影し、現在の技の進行状況を記録しています。

たずねびと(5年)【9月26日】

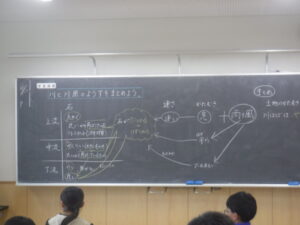

国語科です。5年生も中心教材の一つ「たずねびと」の学習に入りました。本村先生が書かれた黒板の学習課題は、「戦争について知ろう」です。3年生の「ちいちゃんのかげおくり」、4年生の「ひとつの花」、そして5年生は、この「たずねびと」です。歴史の学習をまだしていない5年生ですので、物語のあらすじを押さえながら、「広島」のことも本村先生から説明を受けていました。5年生はテーマを真剣に受け取り、授業に取り組んでいました。

鉄棒の季節(5年)【9月26日】

グラウンドでの体育。鉄棒に取り組む姿は、5年生。運動会練習も終わり、日常の体育が始まっています。これから1か月半ほど、いい季節が続きます。今年度は、「R5年度42歳同窓生」から寄贈いただいた「屋内鉄棒」ゾーンもあり、子供たちの「器械運動」を支える環境もこれまでより充実しています。休みの日にも、「逆上がり」の練習に取り組む姿も見られます。

名画をリメイク(5年)【9月25日】

5年生の図工「名画をリメイク」が着色され、だんだんと個性的な作品になりつつあります。ゴッホの作品のリメイクが多いようです。完成を待ちましょう。

前日準備(5・6年)【9月20日】

明日開催予定の運動会の準備を5,6年生がしました。PTAの役員さん方にもご協力いただきました。ありがとうございます。

マーチング(5・6年)

晴れ間が広がり、予定変更をして、グラウンドで。いい感じになってきました。