2年B組。昨日、教室に入ってエアコンつけましたら、「ありがとうございます」と挨拶されました。「暑い時、遠慮なく先生に言ってね」と伝えました。

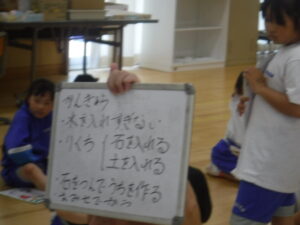

さて、体育のマットパーク。この時間は、教室で「どんなマットパークにしたい?」という体育の時間でした。マットを並べた絵を描くと思ったら、文章で書いている子もいます。実際に「できる」「できそう」と「こんなマットパークにしたい」の距離をどう縮めていくか注目しています。

💛じりつする子供の育成 自ら学ぶ子 大切にする子 やりぬく子💛 小教研体育科研究推進校

2年B組。昨日、教室に入ってエアコンつけましたら、「ありがとうございます」と挨拶されました。「暑い時、遠慮なく先生に言ってね」と伝えました。

さて、体育のマットパーク。この時間は、教室で「どんなマットパークにしたい?」という体育の時間でした。マットを並べた絵を描くと思ったら、文章で書いている子もいます。実際に「できる」「できそう」と「こんなマットパークにしたい」の距離をどう縮めていくか注目しています。

今日からプラットさん兄妹が、体験入学です。母国の学校の長期休みの際に、帰国されて日本の学校に通っています。昨年も来てくれていたので、みんなよく覚えています。2人とも笑顔ですごせていますし、みんなもよく話しかけています。4年生では、1時間目が「習字」でしたが、経験あるので積極的に取り組んでいました。本校は外国籍の子も何人もいますので、違和感が全くないですね。7月5日までの体験入学です。いい体験になれば幸いです。

2年A組の外国語活動。野菜の名前と色の名前。よく手が挙がります。そして、発言する子供の発音を聞いてびっくりしました。なんてきれいに発音するのでしょう。ジェイク先生と廣田先生の発音を耳から聞いているので、こんなにもいい発音ができるのです。

鉄棒ランド、マットランドが登場し、2年生の体育と休み時間が盛り上がっています。A組は、「モンキーズ ぐるりん ぶらりん ぴょん」B組は、「マットパーク~ぴょんぴょん・ころころ・どきどき~」。「鉄棒遊び」と「マット遊び」の体育科をそれぞれ行っています。「なるほどモンキーズ」ですね。楽しみながらも結構な運動を続けています。いいことがありまして、この「わくわく広場」はエアコンが入るのです。これからの暑い季節でも、たっぷり運動できますね。

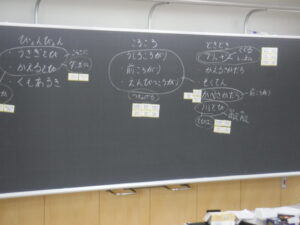

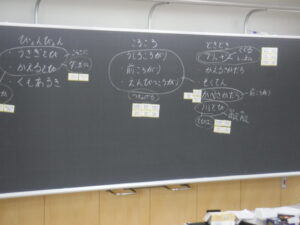

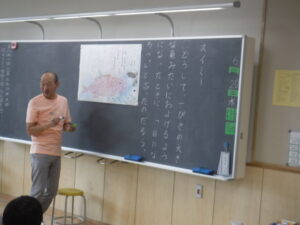

2年A組の国語科の「スイミー」。「なぜ、スイミーは、ぼくが眼になろうと言ったのか?」という学習課題。2年生では、やはり「挿し絵」から読み取れることもあります。叙述と絵を交互に見ながら、すてきな話し合いが続いていました。よく聴ける子供たちもいます。

2年B組の体育「マットランド」。まだ、マットランドをつくろの前で、いろんな「ころがり方」を試しています。「マット運動」ではなく、2年生は「マット遊び」ですので、マットの技を身に付けるというものではありません。遊びの中でいろんな動きを発見することを大切にしています。

一昨日に大量のスポンジマットが運び込まれ、野坂先生と浜岡先生の手によって、広大な体育スペースに生まれ変わりました。ここに自費同窓会の「42歳の祝い」の皆さんに寄贈いただいた「屋内鉄棒」も設置されました。鉄棒は飛び乗れるように、下に板を設置しています。安全のためにマットも敷いています。ここで、2年生の体育が繰り広げられ、休み時間も子供たちの遊び場となることでしょう。

2年生B組の新しい体育「マットパーク」が始まります。どんな単元なのか1時間目は、浜岡先生から説明がありました。正式な単元名は、「マットパーク~ぴょんぴょん・ころころ・ドキドキ~」だそうです。そしてマットの運び方、そして敷き方もやってみました。これから準備、型付けも自分たちで時間内にできるための1時間目でした。いろんな仕掛けのある学習ですので、楽しみですね。

2年生。どちらの教室も生活科。ダンゴムシとオタマジャクシをじっくりと観察する姿があります。ワークシートにスケッチするために、とにかく相手をじっと見つめる子、タブレットで写真を撮って絵を描く子、中には文章をたっぷり書いている子もいます。タブレットの利用が増える分、観察して、ある程度の量の文章を書けることに2年生では取り組んでいます。

2年生の生活科「生き物をかおう」でしょうか。ダンゴムシやオタマジャクシを飼っている子が多いようです。今日は、「オタマジャクシ」を飼っている子供たちが、野坂先生と話し合いをしていました。「困っていること」や「言いたいこと」がある子がたくさんいます。みんなで小さな話し合いをしました。足がはえてきて、泳ぐのが速くなったそうです。「水をいれずぎない」「りくちをそろそろ作らなくちゃ」と、かなり真剣になってきました。