4年生の合奏には、学期の準備と、次の学年のために場所を空ける撤収も大事です。6年生をはじめ、観客を待たせないのです。準備とかたづけの練習がありました。2分間でかたづけるという笹川先生の設定を、みんなで達成します。

体育館の練習から、5年生の進行の子たちが、リハーサルに参加しています。準備して、備えるという意識が、高くなってきています。

カテゴリー: 5年生

入善高校生の特別授業(5年・全校)【2.13】

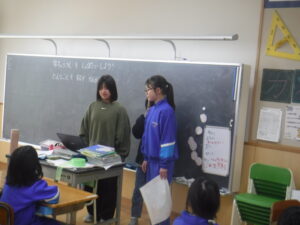

「JA全農とやま」様の主催で、入善高校生による「富富富の特別授業」が行われました。5年生を対象に、入善高校農業科2年生のお2人が、「どのように米を栽培しているか」「富富富の特徴は」そして、「なぜ農業科に入ったのか」等をプレゼンしてくださいました。田植え時のドローンから撮影した動画もあり、とてもわかりやすいお話でした。

給食の前には、全校に向けて、ショートバージョンのプレゼンもしてくださいました。本日は、農業科の皆さんが作った富富富を給食でいただきました。今まで何気なく食べていた「富富富」のことが、よくわかったことでしょう。入善高校農業科の皆さんとは、いろんな機会を通して交流させていただいています。今日は、「農業科の魅力」も、よく伝わりました。JA全農とやま、みな穂農協、そして、入善高校農業科の皆さんに感謝申し上げます。

プログラム配付【2.】

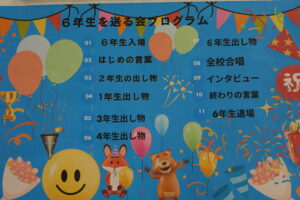

朝の会には、5年生が、時折、「6年生を送る会」に向けての連絡をしています。このことで、全校のみんなの意識の高揚を図ってくれています。今日は、ついに「6年生を送る会のプログラム」を配りました。すてきなプログラムに、いよいよ近づいたなと感ました。

音楽の時間(5年)【2.12】

5年A組の音楽。豊嶋先生の授業です。音楽は、音楽室ですので、なかなか観ることができません。いつの間にか、5年生も大きくなりました。「威風堂々(イギリスの作曲家エドワード・エルガーが作曲した管弦楽のための行進曲)」をリコーダーで演奏していました。

6年生を送る会(5年)【2.9】

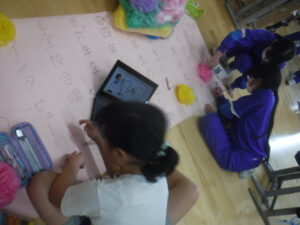

5年生。「6年生を送る会」の準備です。女子が一生懸命に作る姿が見られます。宿泊学習でも見ましたが、5年生女子は、なかなかしっかりしています。期待しています。

学習参観(5年)【2.6】

5年生は、「ふるさと学習」を利用して、ジャンボスイカの「さん俵」づくりをお親子で体験しました。これまで、ジャンボスイカの栽培の見学、試食をしてきました。そして、「ジャンボスイカ」の贈答品としての価値を高めている「さん俵」の制作を最後に体験するという展開です。作業は、例年、時間がかかるので、「親子で」という試みでした。結果、親御さんの力は大きく、時間内に完成できました。

保護者の皆様、ありがとうございます。

講師の方には、たくさんご参加いただき、ありがとうございました。ご計画いただいた入善町教育委員会、JAみな穂の皆様にも心より感謝申し上げます。

裏方の主役(5年)【2.5】

5年生です。「6年生を送る会」のテーマが決まったことで、一気に動きが加速してきました。5年生は、宿泊学習と準備が重なりましたが、「宿泊学習」を終えて、5年生の仲間関係もより深くなって、動いています。主役は6年生ですが、「送る会」の裏方の主役は5年生です。宿泊学習では、「あいさつ」等の練習がよくされていました。裏方の活躍が楽しみですね。

体操教室(おおぞら)【2.4】

おおぞら1にマットが敷いてあります。温かい部屋で、運動ができるといいですね。あかりさんの体操教室でした。飛び込み前転、倒立前転、バク転を見せてもらいました。まず、基本は「倒立」だそうです。やはり、倒立なんですね。基本の肩入れもしっかりできています。

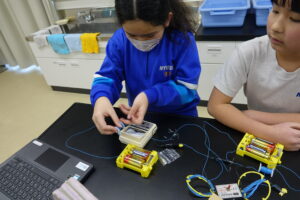

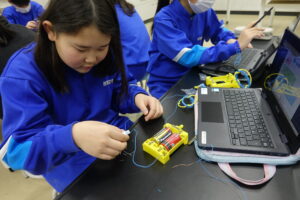

電磁石(5年)【2.4】

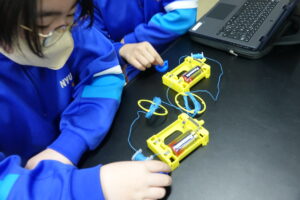

5年生の両組、ともに理科は「電磁石」の学習です。コイルを巻いて電流を流すと、磁石になることはわかりました。今日は、「電池の向きを入れ替えると、どうなるか」という学習課題。方位磁針を使って、電磁石のS極とN極を確かめました。さっと電池の極を入れ替えて、確認している子もいます。今日は、B組、A組と続けて同じ授業を観ることができ、2つの教室の特性が現れていました。

5年B組

5年A組

冬の宿泊学習(5年)【1.29~1.30】

入小の自慢の学校行事「冬の宿泊学習」に行ってきました。1日目は、「らいちょうバレー」でのスキー実習。大雪の予報でしたが、青空、新雪の抜群のスキー日和でした。インストラクターの指導を受けるので、子供たちのスキー技術は上達しますし、安全に取り組めます。

宿泊場所は、国立立山青少年自然の家。最初に冬に泊まり、6年生では秋に宿泊します。秋と冬の違った「立少」の自然体験ができます。夜にキャンドルサービス、自分たちで準備したゲーム、そしてお風呂。翌日は、予定変更で、新雪に恵まれたので、スノーシューでの冬の森歩きができました。そして、少しゆったりと時間を過ごして、返ってきました。満足度がとても高い宿泊学習でした。

宿泊学習に随行しましたので、2日間、学校のHPが更新できませんでした。どうぞ、ご覧ください。

まずは、「記念写真」編

そして、「あいさつ」編。準備と勇気が必要です。活躍の場です。