なんとクラブ活動の最終日でした。3学期はありません。料理クラブは、「パフェ」を作って、食べて、最終回を終えました。やはり、食べることって楽しみですね。3年生は、次年度はどのクラブを選ぶでしょうか。3年生が見学に来るのではと期待していましたが、今年度はなかったようです。

カテゴリー: 4年生

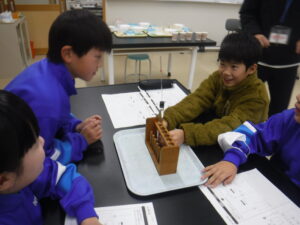

金属のあたたまり方(4年)【12.3】

4年生理科。「もののあたたまり方」も金属まで来ました。「金属が温まったら、どうなる?」「えっ、大きくなったり、小さくなったりするの?」驚きの実験結果に、みんな驚きました。

マット運動(4年)

体育で難しいのは、やはり器械運動です。マット、とび箱、鉄棒ですね。ただ、やっていてもなかなか上達しませんし、あまり大きくなってからよりは、低学年、中学年で取り組みたいものです。4年生には、担任からの要請もあり、教頭先生に指導に入っていただいています。実は、前転や後転でのつまづきも見られます。でも、ワンポイントですぐに上達していくのが、4年生の素直なよさなのです。

水を温めると(4年)【11.27】

4年生のA組の理科。ものの温まり方の単元です。理科は、両組とも大越先生です。おもしろそうなところに入っていました。この頃から4年生の学習も科学的な内容になり、子供たちを惹きつけます。「試験管を握って温めると、試験管の水の体積はどうなるか?」という学習課題です。「えっ?温めると水の体積が増えるの?」「そんなわけない」といった感想をもちながら、ワクワク実験をしていました。空気、水、金属を温めるとどうなるかを考えていきます。

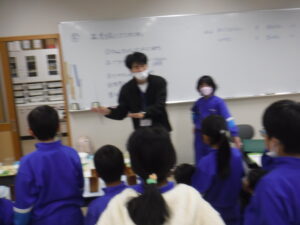

黒部川扇状地研究所から(4年)【11.25】

4年生は、総合的な学習の時間にゲストティーチャーをお呼びしました。これまで、「わたしたちのまち 入善」について学習を進めてきましたが、扇状地の水、そしてチューリップについてよくわからないということで、黒部川扇状地研究所の高澤 勝先生と石原 裕美先生にご来校いただきました。入善、自然の学習では、学校がわからないことは、積極的に黒部川扇状地研究所にお願いしております。かなり詳しくお話を聞けたので、子供たちも理解が深まったようです。講師のお2人には、心より感謝申し上げます。

学習参観(6~4年)【11.19】

学習参観でした。たくさんの保護者の皆さんにご来校いただき、ありがとうございます。今回は、保護者の方に参加していただく授業が多かったようです。どれも工夫されて、活動的な授業だったようです。授業の様子を少しだけお伝えします。

【6年】国語

【5年A組】体育科(保健)

【5年B組】国語科

【4年A組】国語科

【4年B組】算数科

【ひまわり1組・2組】自立活動

ゆめいろランプ(4年)【11.12】

4年生図工「ゆめいろランプ」の製作中です。

キャッチバレー(3年)【11.4】

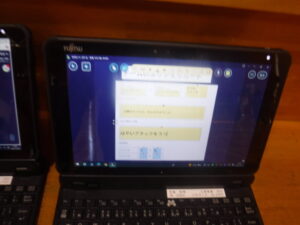

4年生の体育のキャッチバレー。もう終盤で、単元の終わりも近づいてきました。積極的にキャッチに行くことで、次のパスが速くなってきています。4年生は個のふりかえりをロイロノートでしていますが、グループのふりかえりといかに連動させ、バランスをとっていくかが悩みどころです。かたづけまで、時間内に終わらせる。当たり前ですが、体育のタイムマネジメントは大事ですね。

アルファベットを体で(4年)【11.4】

4年生、廣田先生とナディア先生の「外国語活動」です。教室に入ると、ふしぎな体の動かし方をしています。体で「アルファベットを表現」すているようです。bとdが反対になったり、Sもあったりと、なかなかにみんなで楽しんでいました。愉快な時間もいいものです。

ハロウィンなので(4年)【10.29】

ハロウィンなので、外国語活動も「このゴーストは何?」というクイズから始まりました。ナディア先生が、黒板にスラスラとイラストを描かれるのです。「ドラキュラ」かと思ったら、「ヴァンパイア」でした。「ヴァンパイア」は英語で「吸血鬼」全般を指し、「ドラキュラ」は1897年のブラム・ストーカーの小説に登場する吸血鬼の名前(固有名詞)だそうです。前に出た4年生がイラストを描いて、いろんなゴーストの英語の言い方を学びました。ハロウィンですから。