本日、6年B組26名が、入善町議会の本会議を傍聴させていただきました。これは、6年生の総合「入善町の未来を考えよう!」と社会科の政治学習として、入善町教育委員会にお願いし、実現しました。これまで6年2組では、保険福祉課から「入善町の高齢化と福祉の状況」について話を伺ったり、入善町観光物産協会からも講義を受けながら、人口減少問題、入善町の未来について考えてきました。子供たちは、「今日の議会の話がよくわかった」「勉強してきたことが、つながった」そうです。議会では、世界や国政についてのお話もあり、人口減少は日本中の問題であり、入善町行政や議員の皆様が本気で考え、議論しておられることがしっかりと伝わったようです。防災や今後の小中学校についての答弁を聞くこともできて、6年生にとって貴重な時間となりました。入善町、政治への関心が確実に高まったことでしょう。バスで送迎もしていただき、担当課の皆様にもご丁寧に対応いただきました。お世話いただきました皆様に心より感謝申し上げます。

カテゴリー: 6年生

外部講師をお招きして【12月11日】

「イラスト・クラフトクラブ」は本日、川瀬めぐみさんを講師に招いて、「クリスマスカード」を作りました。4年生もいますし、時間も限られているので、川瀬先生が材料、パーツを作ってきてくださり、おかげで短時間で製作することができました。出来映えがとても素敵なんです。みんなも仕上がりに大満足でした。川瀬先生、ありがとうございました。

クラブ活動(最終日)【12月11日】

今日のクラブ活動。本日が最終日でした。

わくわくドームで体育(6年)【12月11日】

6年生はA組が、体育の研究発表があり、町体育館を何度も使用させていただきました。B組は、一度も行けなかったので、「議会傍聴」と合わせて「わくわくドームで体育」を実施しました。あの遊具を使っての「障害物リレー」です。なんと面白いことを考えるのかと感心しました。これで、B組にも少しいい思い出を作れたかなと思います。

屋内鉄棒広場で(6年)【12月11日】

6年A組の体育。入小じまんの「屋内鉄棒広場(仮称)」で実施しました。暖房が入り、6年生は「これまでできなかった技」を練習しています。今日から、太田先生オススメの「くるりんベルト」も導入され、「逆上がり」「後方支持回転」ができるようになった子もいました。たった45分間で、今までできなかったことができるのです。6年生には、全員「逆上がり」を。できれば「後方支持回転」までできるようになって卒業してほしいものです。

入善町小学校合同講演会【12月10日】

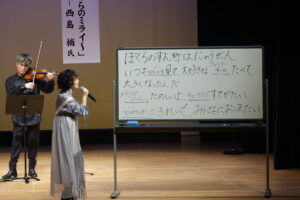

本日(10日)、コスモホールにて「未来の子ども育成プロジェクト 入善町小学校合同講演会」が行われました。これは入善町が寄付金を活用し、「各界の第一線で活躍されている方」を講師に、町の小学生(4~6年)を対象に開催しているものです。

今回は、町出身のシンガーソングライター 西島 梢さんをメイン講師に、バイオリニストの吉田翔平さん、ピアニストの松下福寿さんの3名の演奏を西島さんのお話を聞くことができました。演奏も歌も素晴らしいのですが、子供たちも一緒に歌ったり、歌詞を考えたりと参加型の演出もあって、4年生でも最後まで楽しめた講演会でした。

貴重な機会をご準備いただきました入善町教育委員会をはじめ、関係者の皆様に感謝申し上げます。来年も楽しみです。

未来にかがやけ(6年)【12月9日】

6年生の図工。こちらはA組の製作状況です。A組の方が少し早いので、かなり「何を表しているか」がわかります。「未来の自分の姿」ですが、「将来の夢が、まだ未定」の子供たちには、「今、夢中なこと、今、輝いていた自分」の姿でもいいよと話しています。

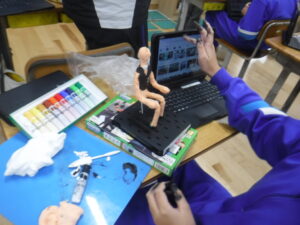

将来の姿(6年)【12月9日】

6年B組の図工です。「将来の自分の姿」を人形で制作中です。これが始まると、卒業が近づいてきたなぁと感じます。今のところ、何を表現しているのかは、まだわかりませんが、もう少しすると、見えてきそうです。

看護・助産師体験(6年)【12月6日】

6年生は特別授業の日でした。本校からお願いし、「富山県看護協会黒部・魚津支部(あさひ総合病院 看護部)」からスタッフの方が6名来てくださいました。「看護職ってどんな仕事?」「心臓の音、お腹の音を聞く」「助産師ってどんな仕事?」「マタニティ体験」「胎児人形を抱く」といった、豪華な特別メニューを体験しました。子供たちの心に残る授業になったようです。スタッフの皆さまに感謝申し上げます。

さあ鉄棒・マット・飛び箱(6年)【12月4日】

温かい鉄棒ゾーンでの鉄棒・マット・とび箱運動です。6年生あまりやってきていないので、「のびしろ」しかありません。少しやるだけで、できるようになる子がいます。いよいよルームを開放するようですので、どんどん練習してください。